Herr Mangold, was sind die Herausforderungen, wenn Sie sich heute als Modemarke am Markt und in der Welt bewegen? Das war ja früher viel überschaubarer.

Es gibt ein paar Grundweisheiten, die immer schon galten: Wir müssen vier Mal im Jahr ein neues Produkt bringen, das den Zeitgeist trifft. Man muss, bildlich gesprochen, auf einer Welle surfen. Ist man zu weit vorn auf der Welle, also zu progressiv, versteht es noch keiner; ist man hinter der Welle, bekommt man keinen Schwung mehr. Die Welle muss also ständig und im Idealfall immer wieder getroffen werden. Aber diese Herausforderung war immer schon da, auch bevor es das Internet und Onlineshopping gab. Ich glaube jedoch, dass sich diese Anforderung verschärft hat, weil durch das ständige Angebot über Instagram, durch Webshops von global miteinander im Wettbewerb stehenden Marken viel mehr Impulse kommen. Das heißt, wir stehen heute mit der ganzen Welt in Konkurrenz.

Inwieweit kann man einfach etwas durchziehen und mutig sagen: Das hat zeitlose Gültigkeit und das machen wir jetzt einfach so?

Ich glaube, wenn man neu ist und sich Gehör verschaffen möchte, muss man daraus ein Prinzip machen und immer wieder – positiv gesagt – verstören. Da denken wir mit Windsor eher in langfristigen Männer-Themenwelten. Es ist jetzt weniger der 18-jährige Trendsetter, dem ich mit irgendeinem Drop noch mal schnell etwas reinwerfen müsste, damit er das kauft. Weil unsere Teile auch den Anspruch haben, dass sie länger als nur eine Saison halten. Das lässt uns längerfristig denken und handeln.

Welche Rolle spielen Stores in der Welt des Online-shoppings noch?

Wenn ich einen Touch Point schaffe, wo ich beraten werde und mir erklärt wird, wofür die Marke steht, schafft man eine Verbindlichkeit, ein positives Erlebnis. Und letztendlich ist es immer – und das ist das Schöne und lässt sich auch nicht digitalisieren – das Erlebnis: Du ziehst etwas an und spürst es. Du gehst auf die Straße und kriegst im Idealfall eine Form von positiver Resonanz darauf. Das ist ja einfach etwas, was niemals im Internet stattfinden wird. Insofern kann man im Design-, Verkaufs- und im Kommunikationsprozess digitalisieren, aber am Ende steht immer das reale Produkt. Und – da glaube ich fest daran – wenn man ein modernes und doch kurzfristige Trends überdauerndes Produkt von guter Qualität hat, wird man sich durchsetzen. Das ist etwas, worauf man sich besinnen muss: dass man die Hauptaufmerksamkeit auf das Produkt legt – alles andere ist eine möglichst stimmige Ergänzung.

Jetzt ist Windsor eher eine konservative Marke. Stimmt das?

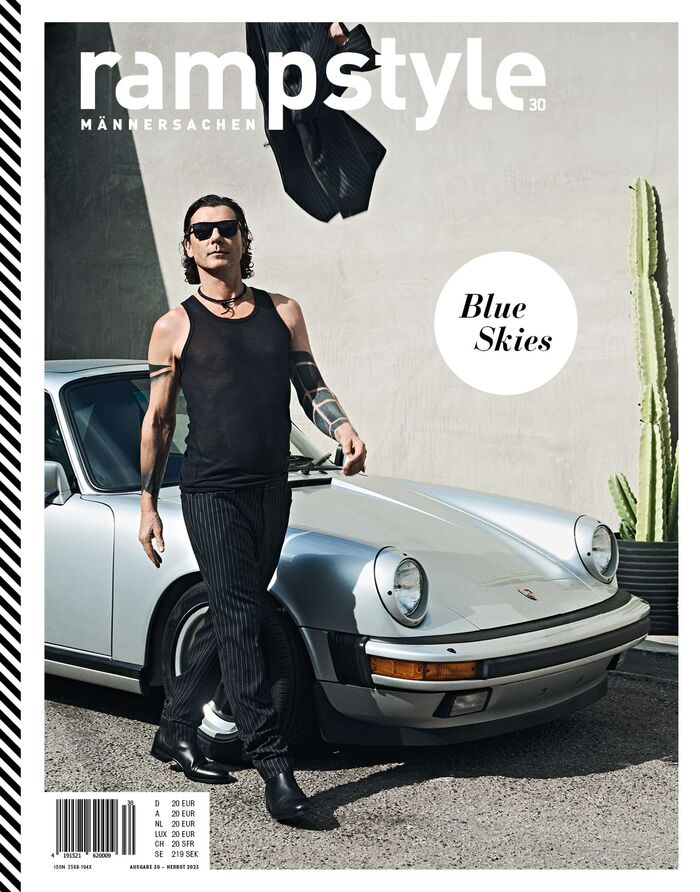

Das würde ich nicht so sehen. Wir waren schon immer eine stark aus der Konfektion kommende Marke, es hat sich aber in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viel getan, wie man Konfektion kombinieren kann. Das heißt, das Sakko wird nicht mehr nur mit der spießigen Chino, einem Hemd oder einer Krawatte getragen, es gibt viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten. Wahr ist, dass wir immer noch Tailoring machen, unsere größte Produktgruppe bei den Damen – das ist der Blazer – und das Sakko bei den Herren. Und das wird immer so bleiben. Was man auch noch dazu erwähnen muss: Es gab selbst vor zwanzig oder dreißig Jahren schon Marken, die sehr konservativ klassisch waren, Windsor war aber schon immer etwas lässiger.

Was hat sich durch die Pandemie und das Arbeiten im Homeoffice geändert?

Durch Corona haben wir beim Verkauf von Anzügen zwei Jahre Pause eingelegt. Wir hätten ein Riesengeschäft mit tollen Jogginganzügen gemacht, aber wir entschieden uns bewusst, das nicht zu tun, weil wir die Marke damit kaputt machen. Damit haben wir uns auch entschieden, auf kurzfristigen Umsatz zulasten der Markenidentität zu verzichten. Was die Casualisierung generell angeht, sehe ich inzwischen eine Gegenbewegung. Vielleicht sitze ich jetzt im Homeoffice und kann mir einen bequemen Pullover anziehen, aber wenn ich ausgehe, habe ich wieder eine neu entdeckte Lust, mich in Schale zu schmeißen. Wir sehen auch an der Varianz von Outfits für Männer und Frauen, dass sie viel ausdrucksstarker, expressiver und mutiger sind.

Trotzdem verschwindet der klassische Look, gerade wenn man an Krawatten denkt.

Es ist mir relativ klar, dass die ein wunderschönes Nischendasein fristen werden. Wenn man sich Bilder vom ersten Black Friday-Börsencrash aus den 1920ern ansieht, haben Männer auf der Straße einen Anzug und ein Hemd an, sie tragen Krawatte und einen Hut. Schaut man in die 1970er und -80er in die Wall Street, tragen alle noch genau das gleiche Outfit, aber keinen Hut, der ist weg. Dreht man die Zeit weiter bis zum Anfang der Zweitausender, sind die Hemden noch da, aber die Krawatten sind verschwunden, das einstige Ursymbol der Männlichkeit. Und jetzt, im Silicon Valley, trägt keiner mehr ein Hemd. Es setzt sich also weiter fort. Aber es gibt noch immer eine gewisse Anzahl an spannenden Männern, die noch Hut tragen und Schallplatten hören, so wie es in fünfzig Jahren auch Leute geben wird, die Verbrennungsmotoren nutzen. Aber es ist halt nicht mehr der Dresscode, dem sie folgen müssen. Sie haben Lust dazu.

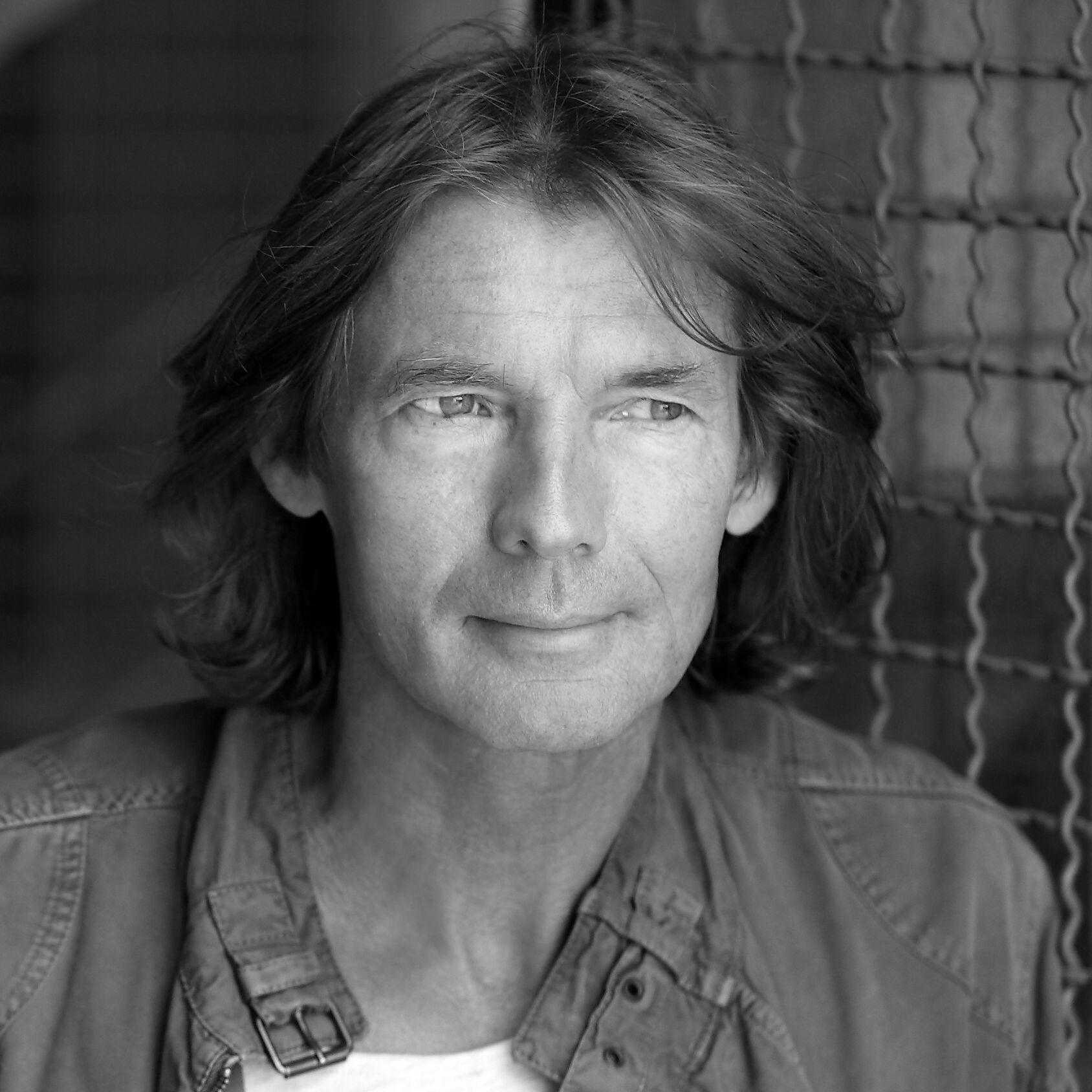

Könnten Sie den Begriff Coolness aus modischer Sicht fassen?

Ich glaube, wenn ich jemanden sehe, bei dem mir das Wort »cool« durch den Kopf schießt, merke ich immer, dass ( . . . )